ママフル365コラム 共働き家庭の、「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」

「遊び方」に迷ったら、まずは子どもの観察から始めてみよう

少子化になって変わったことは色々とあると思いますが、その中でも一つ大きいなと思うことに、近所でよく同じ子どもが遊んでいる姿を見かける(知らない子でも、なんとなくその子の成長が感じられる瞬間がある)という場面が減ったことがあります。それは言い換えると、親だけで子育てをしている環境になっていることでもあります。

時々「私、子育てが向いていないんです」とおっしゃる保護者の方がいらっしゃいます。もちろん向き不向きは多少あるものの、まず大前提として、今の社会では「子ども」について実体験に伴う知識を得ることが、「親」になるまでなかなか得られないのが現実かもしれませんね。

知識、経験が少ない上に、“正解がない”子育て。さらには、誰かに評価されたり認められたり、という場面が少なくなりがちです。そうなると、子育てを難しく感じる場面もあるかもしれません。でも、せっかく縁あって作れた家族であり、出会えた子どもです。今回は、子育てを家族全員で楽しめるようになるヒントをいくつかお伝えしたいと思います。

子どもときちんと向き合う時間は1日15分でもいい。

共働き家庭が気になるのはやはり、子どもとの時間が短くなることへの影響でしょう。ただ、ここで皆さんにお伝えしたいのは「1日15分でもいいので“質の高い親子の時間”を過ごしてほしい」ということです。愛情が伝わるのは量より質、です。そして、ぜひ子どもが落ち着いている時間、リラックスしている時間を活用してみてください。例えば、一緒にお風呂に入っている時、一緒に食事をしている時、寝る前の時間、などがお勧めです。この時間なら、と思える時間を選び、その時間は“子どもを愛でる時間”“子どもの変化や成長に気づく時間”と捉え、子どもにとっては“リラックスできる時間”“甘えられる時間”になるよう、日々の習慣にしてみてはいかがでしょうか?たとえば、絵本を読むときは親の方から子どもを抱っこして、その姿勢で読む、湯舟で膝の上に座らせ向き合いながらお話しをする、などもいいですね。その時間は、もしその直前に叱ったりイライラしたことがあったとしても、「今は子どもと向き合う時間」とマインドセットをし、子どもの話をよく聞いて思いきり愛情を注いであげてください。

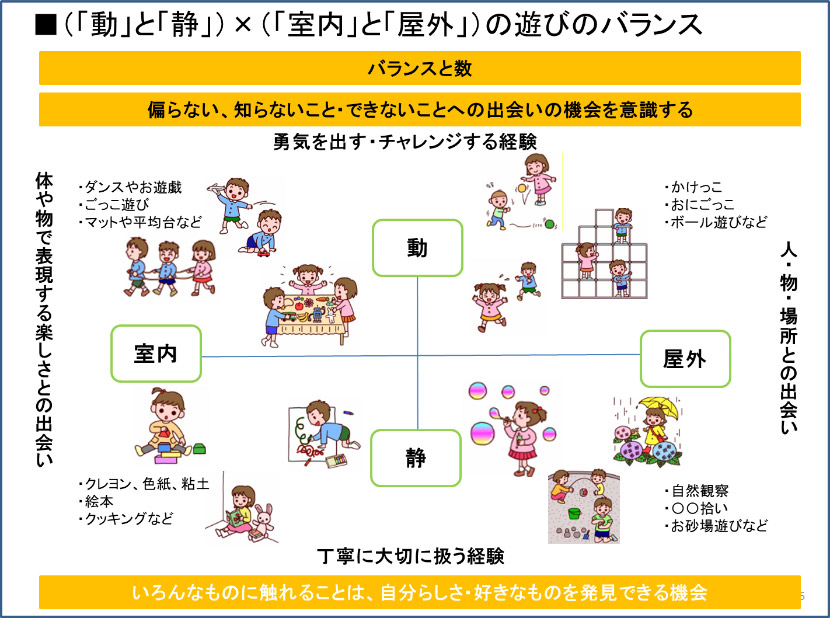

「動」「静」×「屋外」「室内」のバランスを知ることで、遊び方も増やせる

ご両親ともに、小さい子どもと関わった経験があまりないご家族ですと、週末がくる度に「今週末はどうしよう」と様々なワークショップなどに申し込む、なんてこともあるかもしれません。もちろん子どもに、様々な刺激を与えてあげることや本物に触れさせてあげることはとても大切なのですが、それが、親子にとってもし体力的時間的に負担になるようでしたら、次にお伝えする遊び方のヒントで、どこかへ出かけなくても親子の時間を楽しんでいただけたら、と思います。

これは、遊びを「動」と「静」、「室内」と「屋外」とで4象限に分けた図になっており、「遊びのバランス表」と呼んでいるものです。「動」というのは、体を動かす遊び、「静」というのは、じっくり集中して取り組む遊びです。子どもがエネルギーを発散するのは、いわゆる鬼ごっこなどの身体能力を使った動きだと思いがちですが、子どもは集中したり探求することによっても大きくエネルギーを使います。大人も、大好きな映画を見た後にほっと一息ついたらどっと疲れた、大好きな作家の本を一気に読んだら力が抜けた、などの経験がありますよね。

「動」が得意、「静」が好き、など、もともとその子が生まれ持った特徴もあります。その子がどういう遊びが好きなのかを保育園の先生に聞いてみたり、週末に「動」「静」×「室内」「屋外」の遊びを一通りやってみて子どもの反応を観察する、といったところからまずはスタートしてみてください。そしてその子の“得意なこと”や“好きな遊び”を活かしつつ、隣りの象限の遊びに移るとしたらどういう遊びがあるかな?と考えてみてください。

例えば、とにかく走り回るのが好きなお子さんであれば、まずは「動」×「屋外」で鬼ごっこ→ひとつ隣りの「静」×「屋外」で、虫をおいかけるところから虫や花の観察→「静」×「室内」で帰りに図書館に寄り虫や花の図鑑を見てみる、等です。

大人にも役立つ“自分の整え方”

大人になった時にも、この「動」と「静」、「室内」「屋外」、それぞれで自分が夢中になれることや、発散できるものを持っていると、自分のその時の状況に応じてそれらを意識的に実施することで、心身の調子を整えることができるようになります。ぜひ子どもと一緒に、皆さんも自分自身を“いい状態”に整えるためにも、ご自身についてそれぞれの象限で当てはまる“得意なこと”や“好きなこと”を探してみてください。お子さんが言葉でコミュニケーションが取れる年齢になったら、親子で一緒に考えていくのも楽しいですね。

-

山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長

山本 直美 プロフィール株式会社アイ・エス・シー 代表取締役/NPO法人子育て学協会 会長

- 日本女子大学大学院修士課程修了。

幼稚園教諭を経て、1995年株式会社アイ・エス・シーを設立。幼児教室や保育園運営を通じ25年以上保護者と子どもの育ち合いに携わっている。絵本を活用した独自の教育プログラム『WithBookプログラム』を、自社を中心とした各保育園にて展開し、子どもたちの「こころ」と「ことば」を育んでいる。また2008年設立のNPO法人子育て学協会にて、子育ての専門家『チャイルド・ファミリーコンサルタント(CFC)養成講座』や子育てのヒントを学べる『子育て学講座』等、各種講演・講座を開催している。

育児のプロによる子育てハックや、園の先生による

便利グッズをご紹介!!

- テーマから選ぶ

-

-

“好奇心・探求心”が生きる力を育む

-

好きな遊びから『らしさ』をみつけて

-

外出時などの対話から学ぶ『折り合いのつけ方』

-

子ども達の“得意顔”は褒めるサイン

-

「評価」をしない子ども達から学ぶこと

-

『目標』は『目的』を達成するまでの階段

-

【保育園園長のナルホド育児】

動画やゲームとの付き合い方 -

子どもの大事な“きまぐれ”を応援する

-

【保育園園長のナルホド育児】

「保育園」ってどんなところ? -

記憶を繋ぐことで創る「親子の信頼関係」

-

【保育園園長のナルホド育児】

イヤイヤ期 -

『静』と『動』の遊びから学ぶこと

-

【保育園園長のナルホド育児】

おむつ外れ -

“問題解決力”を一緒に育む

-

【保育園園長のナルホド育児】

離乳食期の関わり方~事前の準備や工夫で楽しく~ -

英語教育からの学びについて

-

【保育園園長のナルホド育児】

子育てはママとパパのチームプレイで! -

「子どもを育てる」ということ

-

言葉をあつかう力

-

【保育園園長のナルホド育児】

子供との遊び(4歳~就学前まで) -

【保育園園長のナルホド育児】

子供との遊び方(0歳~3歳) -

子供の価値観を育むとは?

-

子どもと一緒に「変わる」を楽しむ

-

【保育園園長のナルホド育児】

子供靴の選び方 -

子どもの「理解」と大人の「実践」

-

【保育園長のナルホド育児】

子どもの成長に合わせた服選び -

「火」を灯すように『成長』を観る

-

「制限」と「出会い」

-

【保育園長のナルホド育児】

きれいは気持ちいい楽しみながら取り組もう「手洗いと歯磨き」 -

ファミリービルディング

-

【保育園長のナルホド育児】

一人で着替えができるには -

感情コントロールのために必要なこと−疲労回復と快動

-

【保育園長のナルホド育児】

子どもの排泄について -

子どもの状態・性質をどう見るか

-

【保育園長のナルホド育児】

子どもと食事 -

「日常」を自分たちで“作る”意識がもてる機会にしませんか

-

子どものおでかけ前の

支度とその時間 -

【保育園のナルホド育児】

睡眠・お昼寝 -

【保育園長のナルホド育児】

家庭でできる遊び -

ファミリービルディング

自分たちらしい家族づくり -

きょうだいがいる家庭の

お悩みについて -

【保育園長のナルホド育児】

先の見通しを立てる事、ルーティンの大切さ -

子供の「強み」の見つけ方

「子供の観察方法・伸ばし方」 -

【保育園長のナルホド育児】

「非認知能力」を考える(後編)生きる力をつけるためにできること -

【保育園長のナルホド育児】

「非認知能力」を考える(前編)「非認知能力」ってなんだろう -

自分らしさを確立する

「子どもへの言葉かけの工夫」 -

【保育園長のナルホド育児】

イヤイヤ期の上手な向き合い方を教えます -

入園・進級シーズン

「家庭と仕事の両立」 -

【保育園長のナルホド育児】

トイレトレーニングの上手な進め方とコツ -

【保育園長のナルホド育児】

○○すれば、苦手なものも食べられるように!? -

入園・進級シーズン

「親と子どもの気持ちの整え方」 -

共働き家庭の増加

「子どもとの限られた時間、どう過ごす?」